51. Junot, souvenir 3

Lieux

Rue de Seine

Février 1971

15 avril 71

Souvenir de l’avenue Junot

Même pas la peine de s’appesantir sur le retard que j’ai pris ; tout ce que je peux espérer, c’est que, quand j’ouvrirai l’enveloppe où je mettrai tout à l’heure cette feuille de papier, c’est-à-dire dans quelque dix ans, j’aurai suffisamment oublié et suffisamment tôt pour ne pas gâcher (comme je l’ai fait ces derniers mois en ne respectant aucun des programmes que je m’étais préparés, et ne travaillant in extremis que sous la pression de Philippe et de Jean-François1) un projet que je persiste à trouver intéressant mais qui n’a évidemment de chance d’être abouti que si je ne triche pas trop avec le code de départ.

Les lignes précédentes décrivent une autre voie de garage dans laquelle je m’enfonce, m’embourbe volontiers : l’attraction du métalangage : je ne parle pas, je n’évoque pas les souvenirs de l’avenue Junot, je ne fais que tourner autour des généralités de mon propos : j’écris pour dire que j’écris c’est-à-dire que je n’écris pas.

La machine à écrire électrique est une révolution dans l’écriture : j’écris beaucoup plus vite qu’à la main, sans effort, presque au fil de ma pensée. Le problème serait d’avoir une pensée ; en attendant, il est agréable (sécurisant ?) de noircir du papier : JE TRAVAILLE !!!

L’avenue Junot n’est peut-être pas inspirante. Mais il y a un soleil magnifique dans ma pièce. Je sens que je m’en sortirai.

Souvenirs de l’avenue Junot :

Il y avait un chansonnier dont on se demandait comment il faisait pour tenir dans l’ascenseur car l’un était obèse et l’autre exigu.

Il s’appelait Gabriello, je crois2.

Il y avait un médecin qui s’appelait Théodore Fraenkel ; il avait été l’ami de Breton. Dadaïste, et surréaliste, mais n’écrivit jamais une ligne, mais poursuivit les études de médecine que les autres abandonnèrent.

Il me soigna une fois pour une crise aiguë de… le nom m’échappe ; pas furonculose… des petits boutons rouges… pas appendicite, pas eczéma, pas dermatite… mais merde, enfin bref consécutive – à ce que je crois – [à] l’absorption massive, la veille, de fraises à la crème chez ou avec mon camarade d’école Bellec3.

Bellec, son père le battait, revenait le lundi à Étampes et me montrait les traces laissées par le ceinturon ; avons passé une nuit blanche un jour, dans la chambre d’un pion corse qui s’appelait, je crois, Flak ou Flack (comme la DCA allemande)4, qui faisait des études de droit (ou bien un autre pion qui s’appelait Gauduchon ou Gaudichon).

Fraenkel me soigna en me faisant un… je crois que ça s’appelle : un auto-vaccin ; on vous fait une prise de sang et on vous le réinjecte.

Guéri tout de suite.

Des tas de tableaux surréalistes chez lui : Miró, Tanguy. La première discothèque réelle que je vis, dont je rêvai (des opéras) ; en fait la première maison (appartement) dans laquelle je pénétrai et qui semblait habitée par un homme dont on pouvait faire un modèle (contrastant avec les appartements des Chavr[anski], de Bianca même, Lili à l’époque n’avait qu’une chambre).

Je ne l’ai jamais revu ; je sais qu’Henri le voyait de temps en temps ; j’ai entendu parler de lui – je ne sais plus de qui il était le médecin ; peut-être de Michaux ou de Leiris ? il faudra que je demande à Micheline Koupernik5. C’était un ami de Nadeau (mais nous n’en avons jamais parlé ensemble)6 ; il a assisté peu avant sa mort à un congrès (à Cerisy peut-être) où il participa surtout comme traducteur (auquel il participa surtout comme traducteur).

Il y avait aussi Machine, je veux dire Emmanuelle Genevois, aujourd’hui Joly. Mais je ne l’ai rencontrée que beaucoup plus tard.

Chavranski : rien à dire. Robert est mort il y a quelques années à Nice ; Berthe est morte l’année dernière et j’ai été à son enterrement7 ; j’ai beaucoup de souvenirs d’elle à cause de Villard ; mais je n’ai pas retrouvé cet hiver, quand j’y fus8, la maison où elle habita (et moi avec) pendant un an après la guerre ; c’était « en bas », près de la piscine (près de la patinoire) ; près du cinéma ; j’ai vu le cinéma, qui n’a pas changé, mais je n’ai pas trouvé la maison ; on a beaucoup construit dans le coin.

Dans ce cinéma, en 1945, j’ai vu Le Grand Désert blanc 9 ; ce n’était pas un film d’après Curwood10, comme l’espérait Henri, mais un film sur Charles de Foucauld. Charles de Foucauld a fait la fête puis a eu la révélation de Dieu et est allé prêcher les Arabes. Les bons Arabes se sont laissés prêcher mais les méchants lui ont crevé les yeux après une trahison particulièrement ignoble. Je me souviens des yeux crevés qui m’ont beaucoup marqué. Je suppose que c’est un des premiers films que je voyais (peut-être des westerns ou comédies avant ?). Je remarque d’abord qu’en écrivant ces lignes j’ai pensé à Œdipe et que, un peu après, j’ai écrit « fils » au lieu de « films ». Intéressant.

J’ai lu Vingt ans après avant de lire Les Trois Mousquetaires qui sont longtemps restés pour moi le signe de l’objet introuvable. Mais le plus mythique de ces livres était certainement Le Vicomte de Bragelonne (j’étais fier de savoir que ce livre existait ; longtemps j’ai été persuadé que tout le monde l’ignorait). Henri n’avait pas lu vraiment le Vicomte ; seulement des résumés ou des extraits ; mais il me racontait la prise de Ssdfgh (nom fictif) et la mort de D’Artagnan avec une conviction qui m’arrachait des sanglots (le tout en allant chez des paysans avec une petite cariole chercher des nourritures)11.

Il y a aussi l’histoire de la bataille navale mouvante12 et à son propos l’histoire bien antérieure des Ch[avranski] à Villard quand ils vivaient dans l’autre villa (j’ai oublié le nom mais je l’ai revue et la reconnaîtrais si je repassais devant) avec le petit Franck (Robert)13.

Ceci évidemment nous éloigne de l’avenue Junot.

J’ai dansé avec Simone un 14 juillet et l’ai raccompagnée à l’aube avenue Junot ; c’est une des premières fois que je flirtaillais14.

Ce devait être juste après mon deuxième bac.

J’avais une chemise noire que j’aimais beaucoup si je me souviens bien.

Difficulté de se souvenir de la manière dont on a été habillé.

Faire l’histoire de ses vêtements comme on peut raconter l’histoire de ses meubles, des lieux où l’on a vécu, des femmes que l’on a longtemps aimées, des livres dans lesquels on s’est plongé tout entier pendant des semaines ou des mois (Volcano, Temps perdu, Leiris, Kafka, Cent ans de solitude, il n’y a pas tellement d’etc.15) et qui sont évidemment constitutifs de ce que l’on devient.

Qu’est-ce que tu deviens ?

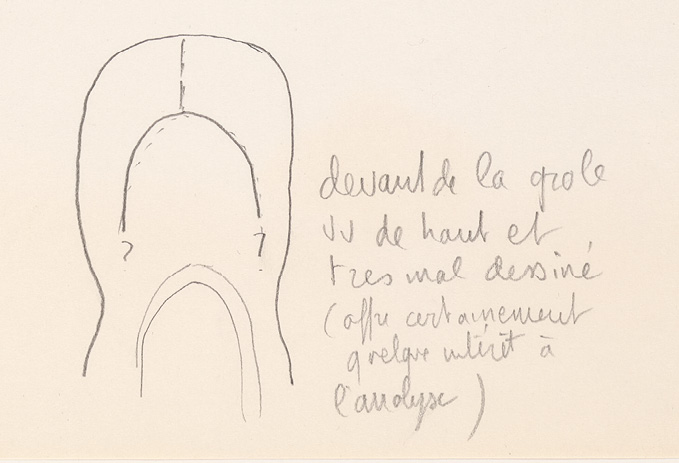

Si j’avais un peu de temps (j’ai du temps mais je voudrais passer à autre chose) je raconterais par exemple l’histoire de mes chaussures anglaises16. Les premières me furent données par mon oncle ; c’étaient des Weston trépointées – j’appelle, sans savoir, ou définit par « trépointe » des groles au milieu desquelles court une grosse couture ; comme c’est dur à esspliquer je fais un dessin : devant de la grole vu de haut et très mal dessiné (offre certainement quelque intérêt à l’analyse).

1 Comme nous l’avons signalé plus haut (voir le chapeau introductif du texte 50), le programme de travail de Perec est copieux à ce moment-là, même si Perec avoue ici une forte tendance à la procrastination. Avec le musicien Philippe Drogoz (voir le texte 21, n. 16), il a réalisé un Hörspiel, Tagstimmen. Jean-François Adam : acteur, scénariste et réalisateur rencontré par Perec au Moulin d’Andé ; en ce début de l’année 1971, Perec collabore avec lui à un projet cinématographique, Les Oiseaux de la nuit (que le cinéaste finira par tourner sous le titre de Retour à la bien-aimée – voir Mireille Ribière, « Cinéma : les projets inaboutis de Georges Perec », CGP 9, p. 157) ; plus tard, quand Perec quittera la rue de Seine pour l’avenue de Ségur, c’est à Jean-François Adam que sera loué l’appartement de Saint-Germain ; après le suicide d’Adam en 1980, Perec écrira pour lui la « belle absente » « jfa » (première publication dans Index, ENS de Saint-Cloud, mars 1982 ; repris dans BPBA, p. 17).

2 Voir le texte 7 (tout comme pour les souvenirs concernant le docteur Fraenkel et Emmanuelle Genevois-Joly).

3 Perec le mentionne dans le Je me souviens n° 134 : « Je me souviens que deux des Frères Jacques sont vraiment frères et qu’ils s’appellent Bellec, comme un de mes anciens camarades de classe », et dans le n° 183 : « Je me souviens que j’étais souvent confondu avec un élève qui s’appelait Bellec » (Œ1, p. 820 et 828).

4 Cette personne fera retour elle aussi dans le Je me souviens n° 25 : « Je me souviens d’un pion corse qui s’appelait Flack “comme la DCA allemande” » (Œ1, p. 803).

5 Micheline et Cyrille Koupernik sont des connaissances sinon même des amis de Perec, qui les a connus à Andé ; lui est psychiatre et elle médecin, notamment d’Henri Michaux. C’est chez eux que le 27 ou 28 juillet 1970 Perec dîna en compagnie, justement, de Michaux (soirée relatée dans une lettre à Paulette Perec écrite le soir même pour lui raconter l’événement – conservée dans la réserve de l’Association Georges Perec) – voir le début du texte 53.

6 Voir le texte 7, n. 12.

7 Voir le texte 7.

8 Voir le texte 47, n. 1 et 4.

9 Ce souvenir est également rapporté dans W ou le souvenir d’enfance (fin du chapitre xxxiii) – plus généralement, les souvenirs de Villard liés aux Chavranski sont également évoqués au début du chapitre xv et surtout, outre le xxxiii, aux chapitres xxix et xxxi Il s’agit en fait de L’Appel du silence, film de Léon Poirier (1936).

10 James Oliver Curwoood : écrivain et journaliste américain du début du xxe siècle, auteur de romans (notamment animaliers) sur le Grand Nord.

11 Voir le chapitre xxxi de W ou le souvenir d’enfance

12 Ibid.

13 Perec évoque ici l’époque de son arrivée à Villard-de-Lans en 1942, quand les Chavranski (familiers de Villard dès avant la guerre, parce qu’ils y venaient notamment pour soigner l’asthme d’Henri, et premiers réfugiés de la famille dans cette localité) habitaient une villa nommée « l’Igloo » ; son cousin Henri y jouait déjà à la bataille navale avec son ami et parent Robert Franck (neveu de Jacques Bienenfeld, qui avait épousé en secondes noces Germaine Franck, devenu ensuite journaliste à L’Express et au Point – c’est lui qui, plus tard, fit obtenir à Georges la rubrique des mots croisés dans cet hebdomadaire) ; et le jeune Georges qui avait voulu participer au jeu en avait été écarté un peu rudement par ses aînés. L’épisode est rapporté au chapitre xvii de W ou le souvenir d’enfance (Œ1, p. 722).

14 Simone Kaplan (que Perec appelle Simonette dans le texte 14, « Mabillon, souvenir 1 » – voir la n. 1 de ce texte).

15 Volcano : Under the Volcano (Au-dessous du volcan) de Malcolm Lowry (voir le texte 26, n. 20) ; Temps perdu : À la recherche du temps perdu de Marcel Proust ; Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez. Tous les textes ou auteurs ici cités appartiennent effectivement au panthéon littéraire perecquien et se retrouvent par exemple dans le « cahier des charges » de La Vie mode d’emploi (contraintes « citation » ou « livres »).

16 Les jeunes gens qui faisaient partie de La Ligne Générale avaient tous ou presque le snobisme de la chaussure anglaise ; dans Les Choses par exemple (où ils servent en grande partie de modèles), les héros rêvent, entre autres marques d’élégance, de la « magistrale hiérarchie des chaussures […] qui mène des Churchs aux Weston, des Weston aux Bunting, et des Bunting aux Lobb » (Œ1, p. 20). Le projet de se raconter à travers certains aspects « infra-ordinaires » de sa vie (comme ici l’histoire de ses chaussures anglaises) est au cœur de différents textes de Perec, tous issus d’une volonté d’écrire une « autobiographie détournée » (voir le texte 26, n. 22). À noter qu’en dépit de leur nom, les chaussures Weston sont de fabrication française.